Prendiamo il brutale assunto che fa da titolo all'articolo e trasformiamolo in una domanda: le storie dei videogiochi fanno schifo? Ampliamola: dopo circa quarant'anni di mercato videoludico, i videogiochi hanno imparato a raccontare storie? Trasformiamola: i videogiochi sono capaci di raccontare storie che valga la pena di ricordare? Il punto di partenza è un'intervista di Jonathan Blow, l'autore di Braid e del più recente The Witness, che in un'intervista al Time Magazine ha di fatto ribadito quello che è sempre stato il suo punto di vista sull'argomento, già espresso in un'altra intervista risalente al giungo del 2015 per la rivista Play.

Blow non è solo un grande game designer, ma è anche un acceso teorico del medium videoludico, uno di quelli che non si limita a leggere i videogiochi in superficie, ma cerca sempre di andare il più a fondo possibile nelle analisi: "Quando la gente dice che quei giochi hanno delle buone storie, credo che li stiano paragonando ad altri giochi. Paragonati a dei buoni film o a dei buoni romanzi, le loro storie sono orribili. Al massimo sembrano uscite da una serie TV dove c'è un cattivo e qualcuno che tenta di fermarlo. È una formula davvero semplicistica." Una presa di posizione così perentoria a molti risulterà in netto contrasto con quella che è la tendenza auto incensatrice dell'industria, sempre pronta a cantare le proprie lodi e a far rientrare ogni stupidaggine nell'alveo della creatività, mettendo da parte quelli che a ben vedere sono comunque dei problemi sui quali vale la pena ragionare. Di nostro preferiamo raffinare l'affermazione, parlando di una scarsa qualità delle storie raccontate nella maggior parte dei videogiochi, pur in presenza di alcune lodevoli eccezioni. Meglio ancora sarebbe affermare che c'è in generale poca attenzione per alcuni difetti tipici del medium videoludico nel gestire i racconti, sia da parte degli studi di sviluppo, sia da parte della stampa, sia da parte dei videogiocatori stessi. Il tutto si traduce in situazioni paradossali in cui ci si trova di fronte a errori evidenti, ma non registrati di direzione, che spezzano completamente la tessitura narrativa. La scusa più utilizzata per giustificarli è il subordine della storia rispetto al gameplay, ossia che la prima è sacrificabile per esigenze del secondo. Ma di quali errori stiamo parlando? E, soprattutto, perché si continua ancora a considerare la storia come qualcosa di esterno al gameplay?

Cerchiamo di capire se, come afferma Jonathan Blow, le storie dei videogiochi facciano schifo o meno

La dissonanza ludonarrativa

Per dissonanza ludonarrativa si intende una situazione in cui le meccaniche di gioco, che creano quella che Ian Bogost ha definito "retorica procedurale", entrano in contrasto con la storia raccontata, creando una discrepanza tra ciò che il giocatore fa e ciò che gli viene detto stia facendo. Semplifichiamo: stiamo parlando di un conflitto estetico tra il senso che nasce dalle azioni del giocatore e il senso che viene veicolato dal lato narrativo. Volendo possiamo considerarlo un altro modo per parlare di verosimiglianza, ma molto più specifico e con sfumature molto diverse. L'espressione fu coniata da Clint Hocking nel 2007, in un articolo dedicato a BioShock che ha fatto, letteralmente, scuola.

Ma torniamo a Jonathan Blow e alla sua intervista. Blow riconosce nella dissonanza ludonarrativa un problema molto comune, non solo nel medium videoludico, quanto nella narrativa di massa in generale. Esempio suo, il cinema hollywoodiano è pieno di eroi che difendono i valori della famiglia commettendo stragi indiscriminate di persone che, se pur disumanizzate nei loro ruoli, si presuppone che abbiano delle famiglie ad aspettarle a casa. Il problema in sé è essenzialmente economico: il cinema, come i videogiochi, devono vendere e le produzioni pagano solo in presenza di certi elementi che sanno fare presa sul grande pubblico.Così spesso gli sceneggiatori si ritrovano a dover infilare alcuni temi all'interno di strutture narrative che non potrebbero essergli più distanti. Parlando in particolare di videogiochi, Blow prende di petto la serie Uncharted di Naughty Dog, in cui alcuni dei tratti del protagonista, Nathan Drake, cozzano in modo evidente con i massacri che compie durante le sue imprese. Evitando di riprendere lo stesso esempio, ampiamente dibattuto , cerchiamo di trovarne altri che facciano capire di cosa stiamo parlando. In particolare faremo due casi: uno di una dissonanza ludonarrativa limitata a un momento specifico di un gioco, che influisce quindi solo relativamente con la narrazione nel suo complesso, e un altro di un titolo la cui struttura narrativa stride nella sua quasi interezza con quella ludica.

Vi avvisiamo che i due prossimi paragrafi contengono delle anticipazioni su The Witcher 3: Wild Hunt e Tomb Raider. Se non volete averne, saltateli di peso.

Se ci fate caso in Uncharted 4: Fine di un Ladro c'è un Trofeo chiamato "Dissonanza Ludonarrativa", che chiede di uccidere mille nemici per essere sbloccato. Non è un caso: Naughty Dog l'ha usato come risposta ironica alle accuse ricevute, non solo da Jonathan Blow, per i massacri presenti nella serie Uncharted, che secondo i più critici contrastano con la caratterizzazione di Nathan Drake. Nell'intervista con il Time, Blow cita direttamente il Trofeo in questione, affermando che fare ironia sul problema non lo risolve. Insomma, nonostante la discussione intorno alla narrazione filtri poco pubblicamente, certe critiche un segno finiscono per lasciarlo.

Geralt e la spada pacco

Nella notizia in cui riportavamo le parole di Blow, abbiamo fatto un altro esempio di dissonanza ludonarrativa che vale la pena ampliare. In una celebre sequenza di The Witcher 3: Wild Hunt, il protagonista del gioco, Geralt di Rivia, riceve dal suo amico Crach an Craite una spada leggendaria appartenuta alla sua famiglia per generazioni. L'apparentemente preziosissimo dono non viene elargito in un momento qualsiasi del gioco, ma dopo una lunga trafila di missioni in cui si è aiutata la famiglia An Craite, conquistando la fiducia di tutti i suoi membri. Siamo a ridosso della fine del gioco, quando tutti i nodi narrativi stanno venendo al pettine e stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro in previsione dello scontro finale con la Caccia Selvaggia.

L'oggetto non ci viene semplicemente dato, ossia non ce lo ritroviamo nell'inventario come successo per centinaia di altre ricompense ricevute lungo tutta l'avventura, ma ci viene consegnato in modo solenne, con tanto di filmato dedicato. La circostanza in gioco e l'uso di un certo linguaggio ci comunicano con chiarezza che Crach an Craite non ci sta consegnando un'arma qualunque, ma la più preziosa delle Isole Skellige, luogo dove abbiamo passato moltissimo tempo a girovagare per uccidere mostri e risolvere missioni. Concluso un simile filmato la prima cosa che ogni videogiocatore assennato fa è aprire l'inventario per scoprire le caratteristiche di questo oggetto, apparentemente di inusitata potenza. Pensate al disappunto e allo stridore nello scoprire che la spada leggendaria è inferiore a tante altre sue simili che si trovano negli scrigni generici sparsi per tutto il gioco, per non parlare di quelle che si possono costruire in qualsiasi momento dagli armaioli dopo averne trovato i progetti. Ad aggiungere frustrazione alla situazione ci si mettono anche i mercanti locali: non solo nessuno dà segno di riconoscere l'inestimabile arma, che se ne sta nell'inventario come un qualsiasi altro pezzo di ferraglia che abbiamo rimediato per strada, ma vendendola si ricava una somma inferiore a quella ottenibile da una qualsiasi pietra runica maggiore. Insomma, la spada di an Craite letta dal punto di vista delle meccaniche di gioco (caratteristiche e prezzo) crea un contrasto evidente con quanto ci è stato narrato in un momento oltretutto particolarmente emozionante, che ci suggeriva qualcosa di completamente differente. È il classico pacco, in tutti i sensi, oltre a uno spreco evidente di un momento narrativo forte.

Tomb Raider

Un altro celebre esempio di videogioco in cui il lato narrativo stride in modo evidente con le meccaniche di gioco è il reboot di Tomb Raider del 2013, al punto che è possibile considerare narrativamente più compatto e in un certo senso riuscito il titolo del 1996. La Lara Croft degli anni novanta, quella della mai troppo compianta Core Design, era un personaggio estremamente stereotipato, ma era costruito in modo ineccepibile intorno al suo essere protagonista di una serie di videogiochi platform con tema avventuroso, incentrati sull'esplorazione e la risoluzione di enigmi. Era una Indiana Jones al femminile, figlia di Rick Dangerous e Prince of Persia, con una vita difficile alle spalle che l'aveva resa forte, scaltra e capace di cavarsela in ogni situazione.

Quando il giocatore ne prendeva il controllo questa vita era già stata e tutto quello che succedeva sullo schermo era la risultante naturale di anni di fatica e sofferenza che venivano appena accennati, ma che erano sottintesi nei salti, nelle folli arrampicate e nelle sparatorie contro umani e creature varie. Insomma, il giocatore non aveva alcun motivo per mettere in discussione quella Lara Croft e le sue capacità, perché erano una conseguenza logica di come veniva presentato il personaggio. Con la nuova Lara, invece, Crystal Dynamics ha scelto la strada dell'approfondimento psicologico, compiendo un mezzo disastro proprio rispetto all'essenza avventurosa del personaggio. Parliamoci chiaro: i videogiochi d'azione fanno sempre una grossa fatica a raccontare l'intimo dei loro protagonisti. Il motivo è la difficoltà di far passare come verosimile la fragilità emotiva di qualcuno, quando poi lo costringe ad abbattere schiere di nemici armati e a superare trappole letali come se nella vita non avesse fatto altro. La Lara Croft del 2013 è narrativamente schizofrenica. La vediamo all'inizio del gioco in balia degli eventi, strisciare nei cunicoli dell'isola dove è naufragata con i suoi amici, per evitare di essere catturata dai locali. Le sequenze narrative abbondano e la delicata Lara ha sempre un mugolio pronto a condire la sua faccia compassata, tipica di chi vorrebbe essere a prendere un aperitivo a Dubai, invece di rischiare la vita su un'isola misteriosa. Sequenze su sequenze, piagnisteo dopo piagnisteo, ci mostrano una Lara intimorita anche da singole guardie. Poi tutto d'un tratto avviene la metamorfosi e questo personaggio che fa fatica anche a respirare come un normale essere umano, diventa improvvisamente una macchina di morte spietata, capace di abbattere schiere di nemici con la facilità con cui si lima le unghie. La dissonanza è netta e il giocatore finisce per guidare un personaggio diverso da quello dei filmati. Più che la vita di Lara, sullo schermo viene messa in scena la scissione tra il racconto degli sceneggiatori e quello del videogiocatore, che faticano enormemente a convivere nella stessa storia.

Le storie dei videogiochi fanno schifo?

Di esempi fattibili di dissonanze ludonarrative ce ne sarebbero molti altri. Ad esempio se ne trovano nella maggior parte degli open world (la serie GTA, Watch Dogs e moltisimi altri) per il loro modo di offrire la narrazione come un'attività tra le tante possibili, invece di quella principale intorno alla quale costruire il gioco. Quante volte abbiamo rimandato la salvezza di qualcuno, presentata come urgente, perché ci andava di prendere parte a qualche mini-gioco? Nella realtà avete mai abbandonato un amico in difficoltà per delle fettine panate? Ed è solo uno dei molti casi fattibili. Possiamo però accontentarci, anche perché ormai il discorso dovrebbe essere abbastanza chiaro nei suoi tratti generali e il problema evidente.

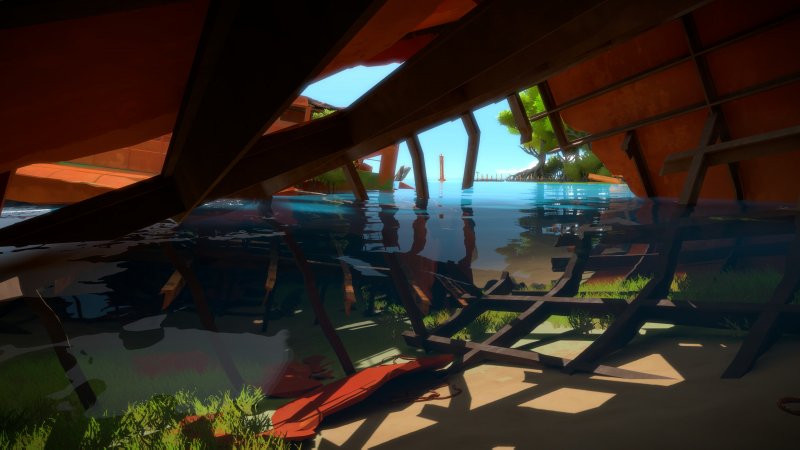

Molti videogiochi non hanno quindi storie brutte solo perché troppo semplicistiche o perché legate a un immaginario essenzialmente infantile, anche quando parlano di fatti di sangue e massacri, ma soprattutto lo sono quando credono di poter utilizzare la storia come una specie di orpello. In questo senso di strada da fare ce n'è ancora molta. La narrazione a richiede sacrifici. Sembrerà assurdo, ma spesso le storie dei titoli del passato funzionavano meglio di quelle dei videogiochi più recenti, nonostante non venissero scritte da sceneggiatori professionisti e non avessero grosse risorse dedicate, perché non erano asfissiate da strutture ludiche mastodontiche. Certi titoli moderni fanno una fatica assurda a raccontare la loro storia. Attenzione: non stiamo dicendo che quelle del passato fossero delle belle storie (alcune erano dei meri canovacci), ma solo che funzionavano. In questo senso la risposta alla seconda domanda posta a inizio articolo, ossia se i videogiochi abbiano imparato a raccontare storie, diventa particolarmente ardua. I videogiochi sanno raccontare storie, ma sta diventando sempre più difficile averne di memorabili, soprattutto nel mondo dei tripla A. Con questo non vogliamo essere categorici come Blow, perché in realtà esistono esempi concreti di ottime storie raccontate dai videogiochi, anche molto recenti. Il già citato The Witcher 3, nonostante qualche errore, è complessivamente un buon racconto fantasy, mentre se andiamo alla ricerca di un titolo che unisca meccaniche e storia in un amalgama perfetto, non possiamo non citare SOMA di Frictional Games. Lo stesso The Witness è un titolo narrativamente perfetto, che solo apparentemente non racconta nulla. Il problema è che sono pochi, spesso marginalizzati dai videogiocatori stessi e in generale male analizzati nelle loro funzioni narrative, quasi che il racconto fosse un fastidio, più che un elemento del gioco. Finché il pensiero dominante sarà questo ci sarà poco da fare e le storie dei videogiochi finiranno sempre più per somigliare a quelle dei prodotti seriali americani più scadenti, con le dovute eccezioni.