Ci risiamo: il gravissimo delitto di Ferrara, costato la vita a due genitori uccisi da uno dei figli e da un suo amico, nei giorni scorsi ha dato la stura a una serie di articoli apparsi su testate di rilievo nazionale in cui i videogiochi sono a diverso titolo stati accostati a un contesto criminogeno. Mai - o quasi - si è trattato di accuse dirette. Eppure, crediamo che anche solo le allusioni, soprattutto in occasione di un fatto tanto drammatico, debbano essere sconsigliate dai fatti prima ancora che dalla prudenza: perché anche solo accostare l'uso dei videogiochi al consumo di droghe in quanto simboli di uno stile di vita privo di valori, ecco, ricorda il più classico nascondere la testa sotto la sabbia. L'uso (improprio) di questi azzardi giornalistici - mai supportati da prove, studi o almeno ricerche e competenze specifiche - è tanto pervicace che Aesvi, l'associazione che in Italia rappresenta gli sviluppatori e gli editori videoludici, si è presa la briga di esprimere ufficialmente la propria posizione sulla vicenda. Dal canto nostro, vogliamo fare la stessa cosa. Per questo rilanciamo un articolo, del nostro Emilio Cozzi, pubblicato l'estate scorsa, all'indomani di un massacro, quello di Berlino, perpetrato da un altro videogiocatore. E volete sapere la cosa triste? Scritto in occasione di quella tragedia e in risposta alle tante semplificazioni giornalistiche di allora, l'articolo vale identico anche oggi.

Dati alla mano, l'associazione tra violenza e videogiochi non sembra reggere

Videogiocatori

Si sa poco di Ali David Sonboly, a 18 anni assassino di dieci persone compreso se stesso. Però su una cosa la maggior parte degli organi d'informazione è concorde. E da subito dopo l'identificazione: il pluriomicida di Monaco era ossessionato da social network e videogiochi violenti. Più dai primi, secondo le ricostruzioni iniziali.

Eppure sono stati i secondi, i videogame violenti, ad aver suscitato maggior clamore. Anche in Italia. Tant'è, quasi mancasse una striatura nera alla tragedia, Anders Behring Breivik, l'assassino di Utøya, sembra fosse fra i riferimenti di Sonboly. E sempre secondo i media più sensibili e svelti a farlo notare, non è un caso che pure di Breivik sia nota la passione videoludica, consumata in sessioni prolungate di World of Warcraft e Call of Duty: Modern Warfare 2. Per questo motivo non stupirono, 4 anni fa, gli strali di Andrew Keen, che via Cnn si spinse all'anatema contro internet. O la messa al bando dei videogiochi (espiatori) in occasione dei massacri al Virginia Polytechnic Institute e alla Sandy Hook Elementary School. E per lo stesso motivo non stupiscono, oggi, i j'accuse all'indirizzo del medium interattivo preferito dal teen killer bavarese, capaci di arrivare a sentenze che quando non instillano un dubbio con poche incertezze - quello di un giovane "forse istupidito dai videogame" (Michele Serra, "la Repubblica", 24 luglio 2016) - odorano di definitivo: "Videogiochi, palestra di violenza e assassinio" (Luca Mastrantonio, "Il corriere della sera", 24 luglio 2016). D'altronde è dalla strage di Columbine, anzi, è da quando nel 1976 si trasformò Anno 2000 - La corsa della morte di Roger Corman in una mattanza di pixel, che le motivazioni complesse di un massacro si riassumono nella passione per Doom, Wolfenstein 3D o Duke Nukem, come nel caso di Eric Harris e Dylan Klebold, i due carnefici del Colorado. "Tanto basta a seminare la morte in una grande città tedesca" si conferma alludendo all'istupidimento videoludico e con quello al cocktail di frustrazione ed emulazione per i "lupi solitari" e gli assassini seriali à la Breivik.

Ma è davvero così?

Possono bastare le ore trascorse con un mitra digitale fra le mani, o sulle pagine di un social a spiegare la più definitiva delle scelte? A giudicare dai toni allarmati, dai titoli perentori, dalle sentenze giornalistiche istantanee, sì. Con nessuno o pochi dubbi. Secondo gli studi accademici dedicati, quelli cui una buona informazione dovrebbe se non attingere almeno dare un'occhiata, la questione è più sfumata e complessa. Diversi rilievi confermano una correlazione fra l'esposizione massiccia a contenuti interattivi violenti e l'aumento dell'aggressività a breve e medio termine. C'è addirittura chi si è concentrato sul rapporto fra la durata dell'esposizione e le sue conseguenze, come le prime indagini longitudinali di Ihori, Sakamoto, Kobayashi e Kimura nel 2003, e di Slater, Henry, Swaim e Anderson lo stesso anno.

Tre studi a sostegno di questa tesi vennero raccolti nel 2007 in un volume, Violent Video Game Effects on Children and Adolescents, pubblicato per la Oxford University Press da Craig Anderson, Douglas Gentile e Katherine Buckley, psicologo sociale il primo, evolutivo il secondo e un'allora dottoranda l'altra, tutti e tre della Iowa State University. Su un campione di 161 alunni fra i 9 e i 12 anni e 354 studenti universitari, la prima indagine puntò a evidenziare le differenze comportamentali di chi avesse provato un gioco adatto a tutti (Oh no! More Lemmings) e chi si fosse dedicato a titoli con manifestazione esplicita di violenza (Future Cop e Street Fighter). La misurazione venne effettuata grazie a un gioco aggiuntivo, attraverso il quale si potevano punire gli avversari - in carne ed ossa - somministrando "noise blast" di durata e volume variabili. La seconda ricerca, cui furono sottoposti 189 studenti delle scuole superiori, si concentrò sull'incidenza di atteggiamenti prevaricatori tra chi avesse dedicato più tempo a combattimenti, battaglie e massacri digitali. La terza monitorò per cinque mesi 430 alunni delle elementari, alle prese con alcuni videogame violenti, con lo scopo di evidenziarne eventuali cambiamenti percettivi e interpretativi. Gli studi evidenziarono un nesso fra i due fattori in esame - violenza simulata e aggressività reale - per quanto le molte critiche successive abbiano ravvisato limiti metodologici evidenti: un campione statisticamente poco significativo e sessioni di gioco troppo brevi, fra i 15 e i 20 minuti al massimo. Fu per di più impossibile per i tre ricercatori distinguere se il nesso individuato fosse di tipo correlativo o causale. Non una differenza da poco. E un ostacolo già condiviso, nel 2003, dallo studio condotto dal comitato di esperti di violenza mediatica coordinato da Rowell Huesmann: il docente dell'Istituto di Ricerche sociali della University of Michigan e il suo team ravvisarono sì un legame fra violenza reale e virtualizzata, ma senza potere distinguere la responsabilità delle tante concause, dalle trasmissioni televisive al cinema, dai messaggi telefonici fino ai videogiochi. "L'assenza di prove non è prova di assenza", replicherebbero Carl Sagan e i seguaci del principio precauzionale.

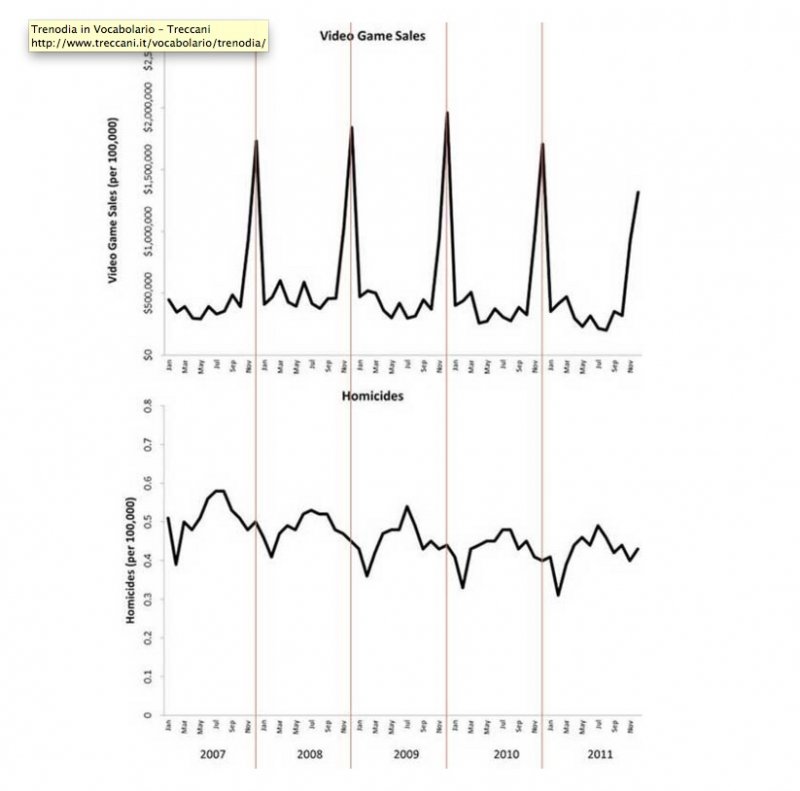

Seguiti da chi, come "Il corriere" domenica, ricordava quanto l'indimostrabilità di un legame diretto "fra i due mondi" implichi il rischio di "negare il ruolo che in alcuni casi, documentati, i videogiochi hanno esercitato in termini pratici o di scambio simbolico fra finzione e realtà". Dopo uno studio congiunto della University of Oxford e della University of Rochester che, nel 2014, per la prima volta ha suggerito una relazione fra aggressività reale e grado di difficoltà videoludica, e quindi escluso dalla corrispondenza gli aspetti contenutistici della simulazione, un'altra replica precisa è arrivata nel 2015 da una pubblicazione sul "Journal of Communication", firmata da Christopher Fergusson, psicologo della Stetson University. Conscio dell'impossibilità di isolare in laboratorio qualsiasi interdipendenza comportamentale, ha spostato l'indagine all'esterno. E verificato quanto e se la diffusione di videogiochi violenti corrisponda a un effettivo aumento di violenza sociale, specie nella fascia di età compresa fra i 12 e i 17 anni. La sua comparazione si è basata sui dati di consumo dei videogiochi definiti violenti dall'Entertainment Software Rating Boards e su quelli governativi sulla violenza giovanile fra il 1996 e il 2011. Agli occhi di chi sia pronto ad additare la mortifera influenza del gaming a ogni colpo d'arma da fuoco, i risultati potrebbero sembrare sorprendenti: "il consumo di videogiochi violenti nella società è inversamente correlato alla violenza sociale giovanile" conclude l'accademico, premurandosi di aggiungere che "la relazione appare straordinariamente forte". Il che, ben inteso, non indica un nesso causale negativo. Come immediatamente precisato da Ferguson i suoi risultati non suggeriscono che a una maggiore diffusione di gaming violento corrisponda una riduzione del grado di aggressività sociale. Solo che i dati "sono in conflitto con l'idea che l'introduzione di violenza videoludica nella società abbia prodotto maggiori o quantomeno prolungati livelli elevati di violenza giovanile. Anzi, quest'ultima è diminuita in modo significativo".

Altre evidenze

È importante notare come metodologia e risultati siano simili a quelli di una ricerca coeva, Violent Video Games and Real-World Violence: Rethoric versus Data.

Pubblicata da "Psychology of Popupar Media Culture", una rivista edita dall'American Psychology Association, e firmata dai ricercatori della Villanova e della Rutgers University, Patrick Markey, Charlotte Markey e Juliana French, si basa su quattro analisi comparative effettuate sul territorio statunitense: i cambiamenti nelle vendite di videogiochi convenzionalmente ritenuti violenti e nel numero di crimini violenti (omicidi e aggressioni aggravate) dal 1978 al 2011, i cambiamenti mensili nelle vendite di videogiochi violenti e i crimini violenti dal 2007 al 2011, il numero di ricerche online per guide e soluzioni per i giochi violenti e quello di crimini dal 2004 al 2011, i crimini violenti successivi alla pubblicazione di tre produzioni tripla A, i blockbuster del settore, e cioè Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto IV e Call of Duty: Black Ops. Le risultanze dei quattro studi sono univoche e coerenti con quelle di Ferguson: almeno nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione di videogiochi violenti, i delitti diminuiscono. Le considerazioni conclusive degli studiosi sono altrettanto chiare: "nessuno scienziato ha mai suggerito che [...] fumare sia l'unica causa del cancro ai polmoni. Ma i fattori di rischio [...] del fumare sono forti abbastanza da [...] mostrare che quando molte persone hanno smesso di fumare, si è verificata una forte diminuzione dei casi di cancro ai polmoni. Questo pattern non esiste con i videogiochi violenti. Benché sempre più persone siano state esposte a videogiochi violenti, i crimini violenti non sono aumentati. Sembra che gli effetti negativi dei videogiochi sui comportamenti violenti siano o inesistenti, o ridimensionati da altri fattori in grado di annullarli". Sarebbe azzardato spiegare il fenomeno evocando un meccanismo catartico, lo sfogo di pulsioni distruttive attraverso il gioco elettronico. Pur non escludendolo, i ricercatori preferiscono ipotizzare una sovrapposizione sensibile fra i soggetti potenzialmente aggressivi e gli acquirenti dei titoli oggetto d'analisi. Detto altrimenti, proprio le partite alla console casalinga eviterebbero a criminali in nuce di compiere il loro destino sanguinoso.

Dopo la strage di Monaco

Anche più ingenuo sarebbe ritenere che un'osservazione d'insieme sia valida per il singolo. Lo conferma Jeffrey Goldstein, professore di psicologia alla Temple University di Philadelphia, ricercatore associato all'Institute for Cultural Inquiry della Utrecht University ed esperto interpellato sul tema alla Camera dei deputati lo scorso ottobre: "Non potrei esprimermi in merito al caso specifico di Monaco, non sono informato. In generale però tutti gli studi recenti non indicano la pratica di videogame violenti come distintiva di personalità e atteggiamenti aggressivi. Anzi, vista la loro penetrazione è oggi possibile affermare che l'uso di videogiochi violenti costituisce la norma".

Gli fa eco lo studio più recente sull'argomento, Violent Video Game and Violent Crime: pubblicato pochi mesi fa per il "Southern Economic Journal" il lavoro di Scott Cunningham, Benjamin Engelstätter e Michael Ward incrocia i dati relativi alla vendita dei 30 videogiochi di maggiore successo nel quinquennio 2006 - 2011e il numero dei crimini violenti censiti dall'Uniform Crime Report e dal National Incident Based Reporting System nello stesso periodo. Risultato? "Non c'è alcuna prova di una correlazione fra l'aumento dei crimini e i videogiochi". Cifre alla mano i rilievi dei ricercatori della Villanova University, del team di Cunningham e quelli di Ferguson invitano alla complessità; per dirla con quest'ultimo suggeriscono "una comprensione più sofisticata dell'interazione tra consumatori e mass media rispetto a quella resa possibile da approcci moralisti". Quegli stessi approcci che, quando non deresponsabilizzano, sono comunque colpevoli di sviare l'attenzione da cause ben più centrali nel generare e diffondere la violenza. Non stupisce che uno dei più accaniti detrattori dell'industria videoludica sia la statunitense National Rifle Association, organizzazione sempre disposta a liberare i giovani americani dal gioco del fucile elettronico rivendicandone il diritto a quello automatico. O che, ormai quasi solo per il videogame, l'accusa per sineddoche valga sempre e comunque. Tanto da dirottare a tutto il settore il comunque disinformato scetticismo nei confronti di qualche titolo specifico, e arrivare a immaginarsi un generalizzato e indistinto "istupidimento da videogame". Senza elencare i tanti casi in cui i videogiochi sono usati a scopo terapeutico, didattico o per la loro efficacia addirittura nell'assistenza a bambini dislessici e discalculici, sarebbe come dire che il cinema è un'arte volgare perché si è visto un film porno. Si sa poco di Ali David Sonboly. Una conoscenza maggiore avrebbe forse permesso di intervenire anzitempo, magari di offrire ulteriore assistenza. Aiuterebbe di certo adesso, anche a limitare il rischio che a qualcuno venga in mente di emularlo, come sembra abbia fatto lui con Breivik. Ma non è nascondendoci dietro un velo di pixel che informeremo o capiremo di più.