Secondo John Carpenter, maestro assoluto dell'horror americano, esistono solo due tipi di storie dell'orrore: il mostro è lì fuori, sono gli altri, oppure il mostro è dentro di noi, nell'oscurità dell'animo umano. Entrambe queste interpretazioni possono dar vita a racconti interessanti, ma hanno in comune una caratteristica fondamentale: è quello che non conosciamo che ci fa paura, a prescindere che si trovi lì fuori o qui dentro. Che sia un feroce cacciatore alieno o l'impulso violento addormentato in ogni essere umano.

Questa regola universale vale per ogni medium. Vale per il cinema, per la letteratura e, chiaramente, anche per i videogiochi. Se ci pensate bene ha fatto la fortuna degli horror videoludici dell'epoca PlayStation e ha decretato il successo di serie storiche come Resident Evil e Silent Hill. Un'atmosfera esoterica, nata dall'incontro di due culture agli antipodi, quella occidentale e quella orientale, che evidentemente condividono un certo concetto di paura, di fascino per l'incomprensibile. Diversi erano i fattori che contribuivano a questa magia nera. Le limitazioni tecniche costringevano gli sviluppatori a trovare soluzioni ingegnose, come una spessa nebbia che nascondeva gran parte dello scenario, e l'aspetto grafico lasciava spazio al più potente motore del terrore in possesso dell'essere umano: l'immaginazione. E forse, più di ogni altra cosa, c'era una caratteristica che rendeva questi videogiochi spaventosi: erano spregiudicati.

Ascesa e declino dell’horror tripla A

Quando La notte dei morti viventi di George A. Romero arrivò al cinema, la sua carica eversiva investì gli spettatori di tutto il mondo. Era il 1968 e l'intera gioventù era in piena rivoluzione sociale. Attraverso i suoi zombie, Romero raccontò un Paese allo sbando, uno scontro generazionale che si esprimeva perfettamente in una delle scene più discusse del film, quella in cui una bambina zombie uccide la madre a colpi di vanga, con uno sprezzo mai visto prima sullo schermo.

Tirando un parallelo, anche Resident Evil fu così scardinante perché proponeva una violenza realistica, mai caricaturale: gli zombie erano lenti ma inesorabili, potevano ferirti e divorarti e, a loro volta, venivano decapitati, mutilati e fatti a pezzi. Nonostante altri titoli come Alone in the Dark e Doctor Hauzer in passato avessero gettato le basi per il survival horror, Resident Evil, con le sue inquadrature cinematografiche e il suo coraggio di mettere il giocatore a disagio, era un discorso totalmente diverso.

Anche Silent Hill fu inaspettato. Nato come il clone della saga Capcom, il progetto di Keiichirō Toyama aveva assunto ben presto una sua personalità. Nel corso dei primi due capitoli aveva messo in campo tematiche molto oscure e difficilmente esplorate: violenza su minori, eutanasia, molestie sessuali. Faceva paura perché metteva il giocatore di fronte a un orrore diverso, più intimo.

Ma che fine hanno fatto queste caratteristiche nel mercato dei tripla A? O meglio, che fine hanno fatto queste caratteristiche in un mercato di riedizioni e di remake? Perché è difficile spaventare il videogiocatore quando devi stare dietro alla fedeltà all'originale, o quando devi piegarti alle regole del mercato mainstream per non apparire mai sgradevole, per poter intrigare il più alto numero di persone possibile così da poter rientrare di investimenti sempre più ingenti. Per far fronte a queste richieste, spesso si sceglie di ibridare l'horror - un genere molto fragile nei suoi equilibri - con meccaniche action. Il risultato è che ormai conosciamo perfettamente il ritmo di ogni Resident Evil, sappiamo che saremo prima inermi e poi avremo accesso a un arsenale per difenderci da qualsiasi orrore. E ripassiamo a memoria ogni scena di Silent Hill 2 Remake, più impegnati a confrontarlo con l'originale piuttosto che a pensarlo come un nuovo prodotto.

L'evoluzione indie del genere

C'è un segmento di mercato, però, che con l'horror riesce a esprimersi in maniera pressoché perfetta, e che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio nel cuore di tutti gli appassionati del brivido. Quello dei videogiochi indipendenti.

Il mondo degli indie è un po' come quello delle criptovalute: imprevedibile. Alterna momenti di eccezionale creatività ad altri in cui i developer sembrano innamorarsi tutti della stessa idea. O del denaro che quell'idea sta generando. Da un certo punto di vista questo scenario uccide l'horror, perché decine di cloni di Five Nights at Freddy's a un certo punto non fanno più paura a nessuno. Sono "facili", sì, perché essere inseguiti da una creatura pericolosa è una delle paure ancestrali dell'essere umano (e la comodità dell'asset store fa il resto), ma proprio in virtù di questa loro natura ormai convenzionale, Slender e cloni vari ci fanno sempre meno paura. Nascono però da una delle caratteristiche che rende unici i videogiochi indipendenti, ovvero la grande flessibilità. Essendo solitamente progetti più piccoli e più contenuti, riescono a seguire mode e trend molto velocemente.

La stessa flessibilità gli permette anche di intraprendere strade oscure e non battute. Bizzarre. L'horror è in effetti uno spazio dove la sperimentazione trova terreno fertile fuori dai canoni del mainstream. Uno dei principali meccanismi delle storie dell'orrore è la capacità di mettere a disagio il pubblico, di porlo dinanzi a situazioni estreme, incomprensibili. Questo permette di avere un orizzonte molto ricco da cui pescare, purché ci sia libertà di seguire idee poco convenzionali, anche rischiose.

In una buona storia dell'orrore non si cerca il divertimento, si cerca la tensione, e i videogiochi indipendenti sembrano riuscire a costruirla meglio dei tripla A. Uno dei motivi è sicuramente il fatto che gli sviluppatori indie non hanno la necessità di rivolgersi a un pubblico molto ampio. Possono invece studiare la nicchia di videogiocatori a cui proporre la loro opera, prevedendo perfino cosa potrebbe metterli in difficoltà. Questo permette un certo grado di purezza nella visione, necessaria per mantenere l'equilibrio anche quando l'horror si fonde con altri generi. Alcuni perfino distanti anni luce. Esperimenti come Doki Doki Literature Club (visual novel kawaii + horror), Dredge (simulatore di peschereccio + horror), Inscryption (trading card game + horror), Lorelei and the Laser Eyes (puzzle + horror) dimostrano che combinazioni eccentriche possono dar vita a risultati eccezionali.

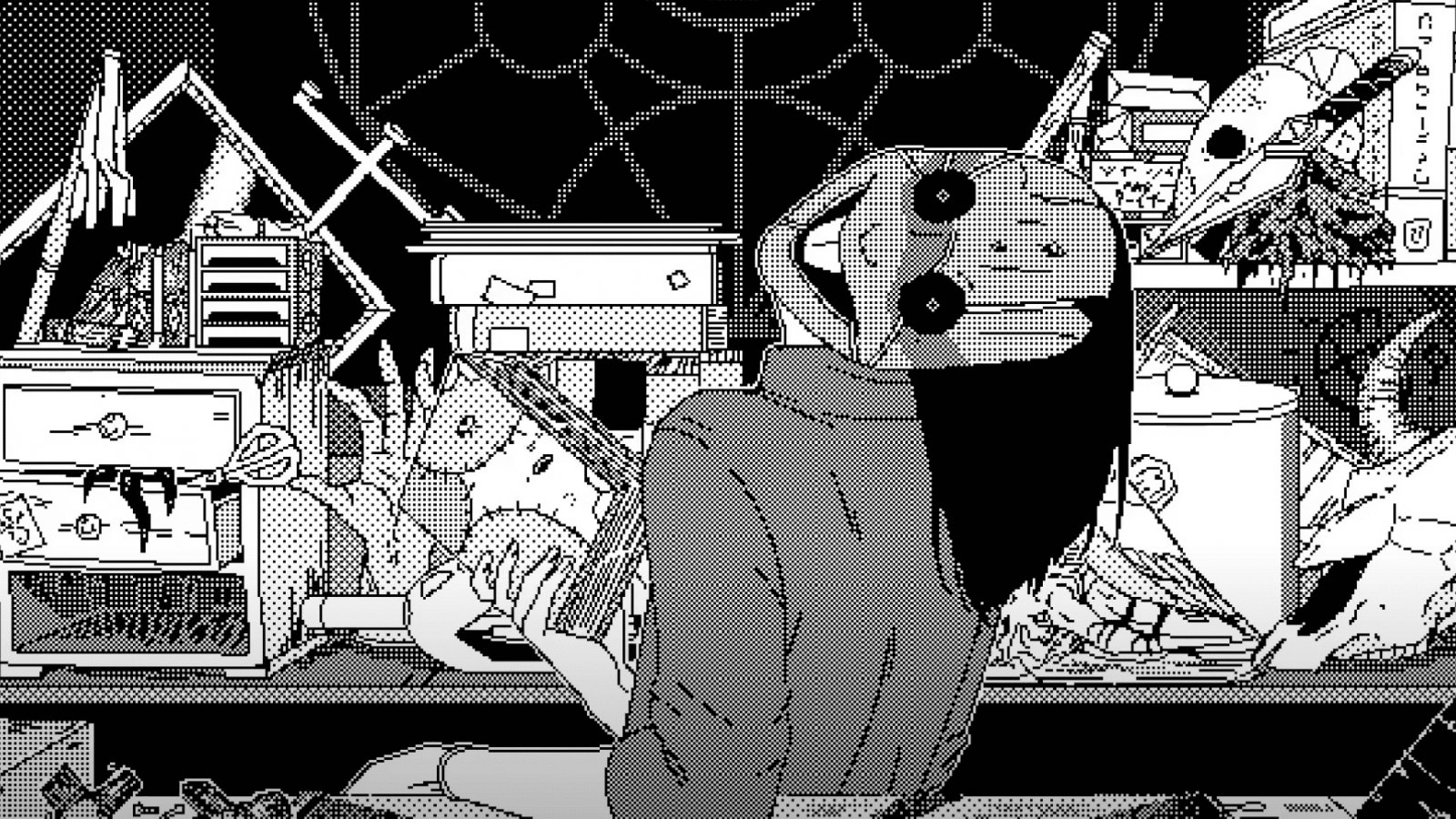

Anche l'estetica creepy anni '90 gioca un ruolo fondamentale nella percezione del videogiocatore: intanto lascia che sia l'immaginazione a riempire i vuoti della grafica low poly, e poi aggiunge un ulteriore strato alla paura che ha a che fare con la nostalgia, rendendo il sentimento ancora più complesso e personale. Il successo incredibile di Crow Country ce lo dimostra, così come l'apprezzamento per Signalis. Nell'ultima edizione della Summer Game Fest uno degli annunci più interessanti è stato l'arrivo della raccolta di horror firmati Blumhouse Games. Quello più prossimo all'uscita, Fear the Spotlight, segue esattamente questo canone estetico.

L'estrema precisione nell'individuare il pubblico a cui stanno parlando, e la perizia sul cosa dirgli, rende questi prodotti capaci di sussurrare direttamente alla parte più vulnerabile del videogiocatore. E quando sai dove stai scavando e cosa potrai trovare, diventa molto più facile raccontare una di quelle storie di cui parla John Carpenter: di cosa hai paura lì fuori? E soprattutto, di cosa hai paura dentro di te?