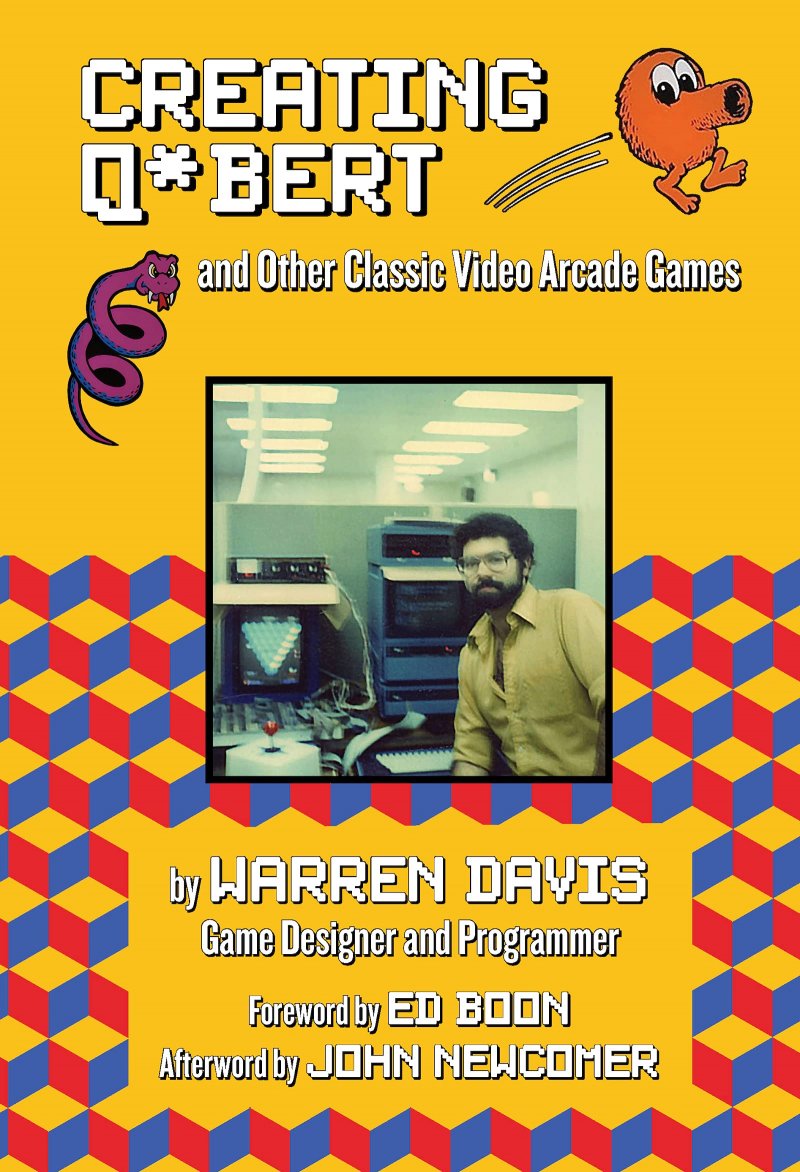

La passione di Warren Davis per i videogiochi e la tecnologia nasce negli anni in cui, per la gente normale, i computer erano letteralmente roba da fantascienza: "Quando ero un bambino," ci ha raccontato durante il nostro incontro alla Game Developers Conference, "un computer aveva le dimensioni di una stanza. Li vedevi nei film di fantascienza ed erano pieni di luci lampeggianti e dischi che frullavano, era affascinante, ma esistevano davvero e potevano essere usati per cose ancora più strabilianti, tipo l'esplorazione dello spazio. Quando atterrarono sulla luna, avevo dodici o tredici anni!" Davis era uno studente particolarmente brillante in matematica e questo suo talento fu fondamentale nel decidere quale carriera inseguire. Il giovane Warren amava il cinema, avrebbe voluto fare il regista e non sapeva ancora che in realtà sarebbe riuscito a fare l'attore, con una carriera teatrale e qualche apparizione televisiva, ma i suoi genitori e consulenti scolastici lo spinsero verso l'informatica, "perché insomma, il cinema non è un vero lavoro, no?" Si iscrisse quindi all'RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, nello stato di New York, dove viveva. Era il 1973 ed era il periodo in cui i videogiochi stavano lentamente iniziando a diventare un piccolo fenomeno: "Ricordo chiaramente il momento in cui portarono con un carrello il primo videogioco arcade nella sala di ricreazione del campus. Era una cosa completamente nuova e bellissima. Mi innamorai istantaneamente." Ma il primo incontro fra Davis e un videogioco risale agli anni delle superiori, quando andò in gita al Brooklyn College e in un laboratorio vide un oscilloscopio programmato in modo da ospitare un videogioco vettoriale simile ad Asteroids: "Era un gioco di Star Trek, in cui controllavi l'Enterprise, fatta con piccole linee e cerchietti. Era stupefacente. E ci giocavi sullo schermo di un oscilloscopio!"

Davis ebbe l'opportunità di usare un computer a scuola, ma si trattava di un mastodonte con cui bisognava interagire utilizzando una macchina da scrivere. Non c'erano schermi: il computer dava le sue risposte stampandole su un foglio di carta. Davis si innamorò subito dell'idea che questi strumenti tecnologici usati per andare nello spazio o per risolvere problemi complessi potessero servire anche per divertirsi. Ma non aveva idea di come fosse possibile trasformare la creazione di videogiochi in una carriera e infatti, dopo la laurea, finì a lavorare in Bell Laboratories. Ma diede le dimissioni dopo qualche anno. Rovistando fra gli annunci di lavoro sui giornali, scoprì che in Gottlieb cercavano programmatori da far lavorare sui videogiochi. Gottlieb era un'azienda nota soprattutto per i flipper, che stava cercando di entrare nel business dei videogiochi e stava mettendo assieme un reparto dedicato. L'ambiente in azienda non era fuori controllo come quello che si racconta della prima Atari. Secondo Davis, erano "gli uffici più noiosi che tu possa immaginarti, gente normale che faceva cose normali. Il massimo della follia fu quando ci trovavamo nell'impianto di produzione fermo, che non stava producendo nulla. Howie Rubin, il nostro vicepresidente del business development, si presentava in reparto e diceva a tutti di smettere di lavorare. A quel punto andavamo giù in fabbrica a giocare a football. Questa era la cosa più folle che succedeva."

A gestire il dipartimento di videogiochi assieme a Rubin c'era Ron Waxman. "Avevano creato la sezione e proteggevano tutti dalla dirigenza. Il loro approccio era di lasciarci completamente liberi: assumevano la gente e la lasciavano lavorare. Sapevano di non sapere cosa fosse un bel videogioco. E quindi, chi erano loro per venirlo a spiegare a noi? Sapevano di non sapere. Si fidavano della nostra capacità di ideare cose di valore."

Dopo aver collaborato a giochi altrui, Davis ebbe l'opportunità di creare un progetto personale e centrò subito quello che rimane il più grande successo della sua carriera. "Nel 1982 si stavano ancora esplorando tantissimo i confini di cosa potesse essere un videogioco," ci ha raccontato. "Certo, uscivano anche un sacco di cloni, ed era una cosa ritenuta normale, ma la produzione di videogiochi era un continuo dar vita a idee originali. Mentre lavoravo su Q*bert, mi rendevo conto di stare creando qualcosa che aveva un feeling particolare. E lo pensavano anche tutti attorno a me, in ufficio. Quindi sicuramente speravamo che avrebbe avuto successo, anche se non osavo nemmeno sognare i risultati che avrebbe ottenuto." Davis voleva solo creare un gioco che ritenesse divertente. Iniziò però a ipotizzare di poter avere fra le mani qualcosa di forte durante la fase di testing, quando vide quanto la gente ci si divertiva. Ma mettere Q*bert in mano ai giocatori fu anche un'arma a doppio taglio: "Ci sarà sempre qualcuno a cui non piace il gioco o che lo ritiene troppo difficile. Ed è complicato, perché se bilanci il gioco in favore di chi lo vuole più semplice, rischi che finisca per essere troppo facile. Tant'è che, siccome un sacco di gente disse che Q*bert diventava troppo difficile, troppo in fretta, lo resi più facile. Ma poi me ne pentii, iniziai a temere di aver esagerato nella direzione opposta. Ma insomma, inutile struggersi al riguardo, è uscito come è uscito e ha comunque funzionato."

In quegli anni, il settore venne travolto da un'esplosione enorme di creatività: Pac-Man, Donkey Kong, Q*bert... un titolo originale dietro l'altro, quasi a voler rispondere colpo su colpo a chi produceva cloni su cloni di Pong e Space Invaders. Secondo Davis, "il grosso cambiamento portato da Pac-Man fu l'uso dei colori. Passammo dal bianco e nero a sedici colori, si potevano creare personaggi con quel look cartoonesco. Questo ti permetteva di identificarti maggiormente coi personaggi. Era un po' la next gen dell'epoca!" In quel periodo, a un certo punto, divenne quasi automatico aspettarsi che uscissero giochi sempre nuovi e diversi. E Davis non voleva essere da meno: "Io puntai sempre a cercare di creare qualcosa di nuovo, diverso, originale e divertente. Non presi mai nemmeno in considerazione di sviluppare, che so, un clone di Pac-Man. Non mi interessava proprio, cercavo sempre di pensare a cose che nessuno avesse mai fatto prima. Inoltre, non è che ci fossero molti libri di game design, regole canoniche da seguire. Ed era bellissimo, ti dava un gran senso di libertà, che non ho mai dato per scontato. Le stavamo scrivendo noi, le regole, e sì, in una certa misura ne eravamo consapevoli." Quarant'anni dopo, chiaramente, è più difficile inventarsi cose nuove, ma Davis ha fede nella creatività altrui: "Non è impossibile, il punto è quello. Si dice sempre che è già stato inventato tutto, ma quella cosa è vera solo fino a che non salta fuori la prossima cosa che non si era mai vista prima. Basta che una singola persona abbia un'idea nuova. E non ho dubbi che là fuori sia pieno di idee."

Dopo il successo

Dopo il successo di Q*bert, Davis ebbe la conferma che poteva fare questo lavoro e si ritrovò incredibilmente motivato a fare di meglio. Inoltre, a quel punto in Gottlieb godeva quasi di carta bianca: "Ero diventato uno che sapeva quello che stava facendo e andava lasciato lavorare." Uno dei suoi progetti successivi fu Us vs. Them, un gioco basato sulla tecnologia dei laser disc e incentrato sull'utilizzo di video registrati con una produzione di stampo cinematografico. Per Davis fu un sogno che diventava realtà, perché gli permise di lavorare con gli strumenti del cinema. Us vs. Them era uno sparatutto a scorrimento che sovrapponeva grafica "tradizionale" a filmati girati in volo. Davis ci lavorò sopra per mesi, seguendo in prima persona anche parte del lavoro "cinematografico", ma nel frattempo cambiarono molte cose. Il dipartimento videogiochi di Gottlieb, forte del successo di Q*bert e impegnato a tentare di cavalcare il nuovo fenomeno dei laser game con titoli come Mach Three e, appunto, Us vs. Them, iniziò ad ampliarsi. Con le nuove dimensioni, fu necessario destinare un manager alla gestione del personale e qualcosa si ruppe sul piano del morale. Ma tanto, poco tempo dopo, Gottlieb avrebbe chiuso.

Il filone dei laser game, dopo il successo iniziale, collassò su stesso, trascinandosi dietro l'intero settore delle sale giochi. "Molti del settore pensarono che il filone fosse sparito a causa dei limiti di gameplay. Ma è vero solo in parte, perché alla gente quei giochi piacevano. Dragon's Lair e Mach Three furono dei successoni. Lo stesso Us vs. Them era andato molto bene nei test. E il da molti criticato Firefox non era un brutto gioco, al limite era poco innovativo. Il problema stava nei limiti fisici del formato laser disc. Erano macchine costose e i gestori delle sale giochi non riuscivano a rientrare dei costi di acquisto e manutenzione."

Fra il crash del settore e la chiusura di Gottlieb, Davis finì per abbandonare i videogiochi e andò a lavorare in un'azienda che offriva un servizio per la creazione di documenti. "Oggi abbiamo Microsoft Word, ma all'epoca non esisteva e quest'azienda forniva appunto un servizio per la creazione di documenti molto grossi, ma avevano bisogno di qualcuno che lavorasse sulla generazione di elementi grafici, che erano una cosa relativamente nuova." Nel 1986, però, arriva la chiamata da Williams e Davis torna a lavorare sui videogiochi, scoprendo un mondo lievemente diverso. Ai tempi di Gottlieb, lo sviluppo di videogiochi vedeva la stessa persona occupare più ruoli: il programmatore faceva anche da designer, chi curava la grafica lo faceva su magari tre progetti contemporaneamente... ma in Williams iniziò a trovare una gestione dei ruoli più definita. Venne messo a lavorare su Joust 2 assieme a John Newcomer, creatore del gioco originale, e Kristina Donofrio. Ma poco tempo dopo ebbe modo di lavorare su un'altra tecnologia capace di diventare dominante e, al contrario dei laser disc, di durare anche qualche anno.

Eugen Jarvis, il creatore di Defender, Robotron 2048 e Stargate, era tornato in Williams dopo aver completato gli studi e aveva ottenuto il ruolo di capo di capo del dipartimento videogiochi. "In quel momento stavamo lavorando sulla creazione di un sistema a 256 colori, che rispetto a 16 era un bel balzo, e io venni a conoscenza di una tecnologia di digitalizzazione per Amiga. Iniziai a pasticciarci e a interessarmi agli algoritmi di riduzione o quantizzazione del colore, sperimentando con la digitalizzazione. Si potevano digitalizzare solo immagini fisse, niente video, ma era comunque una tecnologia interessante." L'idea era di usare i 256 colori del nuovo hardware per conservare la qualità fotografica delle immagini. In quello stesso periodo, un'azienda chiamata Truevision mise in vendita delle schede di acquisizione molto più rapide di un'Amiga, grazie al fatto che si appoggiavano su una fotocamera a colori. "Il digitalizzatore Amiga ne usava una in bianco e nero con una ruota di colori, un sistema abbastanza bizzarro. Dovevi fare la foto con un filtro rosso, poi giallo e quindi verde e combinare le immagini per ottenerne una a colori. Con le schede di Truevision, premevi un tasto e ottenevi l'immagine in meno di un secondo. Ma soprattutto, le schede Truevision includevano un kit di sviluppo via software. Quindi, oltre al software di base per l'uso della scheda, c'era un sistema di sviluppo con cui potevi scrivere il tuo software, una cosa preziosissima."

Davis scrisse un programma che chiamò W TARC, che permetteva ai grafici di controllare la scheda per ricevere le foto direttamente da una fotocamera: "Potevi attivare e disattivare i singoli fotogrammi, potevi raccoglierli e usare un algoritmo di riduzione del colore su più fotogrammi assieme... Potevi avere una palette non per la singola immagine ma per un'intera serie di immagini. E quello era solo il punto di partenza, che poi si sarebbe dovuto evolvere." Eugene Jarvis, Jack Hager e George Pedro usarono quella tecnologia per sviluppare Narc, mentre Warren Davis e John Newcomer si misero al lavoro su un altro progetto, che però non andò in porto. A quel punto Davis decise di cambiare e finì in un'altra azienda. Uno degli ex dirigenti di Gottlieb, aveva acquisito i diritti del marchio dopo la sua chiusura per rilanciarsi nella produzione di flipper e aveva fondato Premiere Technologies. Successivamente, l'azienda decise di provare a inserirsi anche nel mercato dei videogiochi e per farlo chiamarono Davis e altri ex dipendenti di Gottlieb come Kan Yabumoto (creatore di Mad Planets), Jun Yum (designer dell'hardware usato in Gottlieb) e Jeff Lee (grafico responsabile per il design di Q*bert). Assieme, si misero al lavoro per ideare un nuovo hardware dedicato ai videogiochi.

Poi, venne il momento di ideare un primo gioco e Davis tornò su un'idea che aveva avuto ai tempi di Gottlieb: "Sperimentando un po', mi venne l'idea di creare un gioco in cui invece di usare i controller con le mani, avresti usato le mani con i controller. E quindi mi misi al lavoro con Jeff Lee e gli feci disegnare una mano. Anche se avevamo solo 16 colori, mi creò una mano molto realistica, che si poteva muovere col joystick, che chiudeva il pugno quando premevi il tasto. Tutto qui. Poi gli feci disegnare delle mosche, che giravano per lo schermo, e l'obiettivo era di inseguire le mosche con la mano, acchiapparle e vederle poi cadere morte alla riapertura della mano." Era un progetto pensato più che altro per sperimentare e ammazzare il tempo ma, complice anche il fatto che era possibile giocare in due, con due joystick e due mani, tutti in azienda si fermavano continuamente a fare una pausa sfidandosi a chi ammazzava più insetti. "Nel 1987, o giù di lì, quando Premiere mi chiese di proporre un gioco, pensai di poter trasformare quell'idea in qualcosa di più complesso. Proposi anche altre due o tre idee, ma loro scelsero questa. E a quel punto dovevo capire come ampliarla. Cominciai a pensare ad azioni diverse, tipo schiacciare le mosche sul pavimento, sparare dall'indice... e ne venne fuori una cosa un po' surreale."

Purtroppo il progetto, che aveva preso il nome di Exterminator, non andò in porto, secondo Davis anche perché commisero l'errore di sottoporlo troppo presto a test pubblici. A quel punto il gioco si fece la fama di non funzionare bene, di avere un po' troppi problemi, e lo sviluppo finì per essere accantonato.

Davis venne lasciato a casa, ma qualche settimana dopo venne richiamato da Williams, a cui serviva un programmatore da mettere al lavoro su Terminator 2. E lì Davis fece una scoperta sconcertante: "davo per scontato che dopo la mia uscita avrebbero continuato a sviluppare e migliorare il programma che avevo creato per la digitalizzazione, perché era ancora molto rozzo, ma non avevano fatto nulla! Usavano ancora un software che a quel punto era molto arretrato e non sfruttava le novità dell'hardware, che al contrario veniva migliorato di anno in anno. E quindi mi misi in testa di occuparmene, continuando a far evolvere il programma. Negli anni Novanta riuscimmo a fare cose molto belle con quella tecnologia, anche se poi sparì come il laser disc."

La tecnologia della digitalizzazione diede vita ad alcuni titoli molto apprezzati e in particolare a un franchise che, pur avendo abbandonato quello stile visivo, raccoglie successi ancora oggi: Mortal Kombat. "Ed Boone e John Tobias," ci dice Warren Davis, "furono molto intelligenti nel loro approccio alla tecnologia che avevamo sviluppato. Crearono personaggi molto grossi, spezzandoli in differenti parti del corpo che si potevano controllare in maniera indipendente. Ma siccome i personaggi erano molto grossi, più per esempio che in Narc, c'erano molti più dettagli, erano più riconoscibili e umani." Ma, come detto, anche questa tecnologia così dominante e futuristica, dopo qualche tempo, svanì nel nulla, come tanti altri fenomeni dalla breve durata che caratterizzano il settore dei videogiochi. Secondo Davis, "quando c'è qualcosa di nuovo, tutti ci si gettano sopra. Ma dopo un po', il fascino della novità svanisce e la gente se ne stanca. Per certi versi, è come il settore ha funzionato fin dagli albori, dai tempi in cui c'erano solo i flipper. Del resto i videogiochi hanno un ciclo di vita. All'epoca, li mandavi in sala giochi, raccoglievano un sacco di soldi nelle prime settimane e poi gli incassi crollavano."

Nel chiacchierare di questo tema, Davis menziona anche la moda deflagrante, ma passeggera dei giochi musicali, che all'uscita di Dance Dance Revolution rimisero in piedi un settore, quello delle sale giochi, ormai moribondo: "Non usciva nulla di davvero originale e le macchine da gioco casalinghe erano ormai in grado di fare tutto quello che si vedeva in sala giochi. Le schede grafiche per PC erano di gran lunga superiori a quello che erano in grado di fare i cabinati. Quando uscì Dance Dance Revolution, però, aveva dalla sua quel controller fantastico, la pedana, ed era geniale, perché si trattava di una cosa irriproducibile a casa, almeno sull'immediato. Ma, come abbiamo detto, tutto quello che è nuovo non rimane nuovo per sempre."

La tecnologia della digitalizzazione, comunque, durò a sufficienza per permettere a Davis di lanciarsi in un altro progetto surreale: Revolution X, uno sparatutto che aveva fra i suoi personaggi i membri della rock band Aerosmith. "Il progetto fu ideato da George Pedro e Jack Hager, che avevano diretto il gioco di Terminator 2. Per un po' valutammo l'idea di un gioco di guida, ma Eugene Jarvis stava lavorando su Cruisin' USA e non volevamo sovrapporci. Non so esattamente come nacque il concept del gioco, non era una mia idea, ma diciamo che volevano fare in modo di dare un ruolo importante a una band iconica. Quindi pianificarono il gioco e inviarono l'idea al management degli Aerosmith... E dissero di sì!" Lavorare con gli Aerosmith, che in quel periodo erano all'apice del successo, fu veramente bizzarro e pieno di quei momenti assurdi in cui capitava di telefonare a casa, magari alla propria fidanzata, e passarle al telefono Steven Tyler. Ma i membri della band, in realtà, erano estremamente alla mano, "gente normalissima, veramente molto disponibile, amichevoli e pronti a fare qualsiasi cosa ci servisse." E poi, pur essendo delle star sul tetto del mondo, erano affascinati e interessati dall'aspetto tecnologico dello sviluppo.

Successivamente, Davis si rese conto che nel settore delle sale giochi tirava ormai una brutta aria e questa sensazione, unita al fatto che voleva provare a far salire di livello la sua carriera da attore, lo spinse a tentare la mossa del trasferimento da una costa all'altra. A motivarlo fu anche il fallimento di un progetto in cui credeva molto: "Stavo lavorando su una proposta per sviluppare un videogioco basato sulla serie TV di Highlander. Il progetto era in costante stallo, non si trovava l'accordo coi produttori, ma intanto io avevo messo assieme un piccolo prototipo. Solo che poi in Williams si spaventarono per la violenza. Una cosa assurda, l'azienda di Mortal Kombat era preoccupata perché nel gioco di Highlander si tagliavano teste! Comunque, la faccenda andò avanti per un po', a un certo punto mi si presentò l'occasione di trasferirmi a Los Angeles e decisi di coglierla." Davis trovò lavoro in Disney e questo lo isolò un po' dal periodo tumultuoso che il settore stava affrontando. La generazione della prima PlayStation, con il mercato console che improvvisamente spostò il focus sulla grafica 3D e su produzioni sempre più grosse, fece parecchie vittime fra gli studi di sviluppo che avevano dominato l'epoca degli 8 e 16 bit. Ma in Disney "lavoravamo prevalentemente su videogiochi per PC con grafica 2D. Lavorai un po' anche sul 3D, e fu un'esperienza da cui imparai molte cose, perché mi ritrovai a programmare per la prima volta sulla grafica 3D. Il fatto, però, è che venni assunto perché avevano deciso di creare un team interno dedicato allo sviluppo di videogiochi, per smettere di affidarsi ad altri, ma quando arrivò il momento di iniziare avevano cambiato idea, decidendo di affidarsi solo a sviluppatori esterni. Quindi finii in un gruppo che si occupava di sviluppare strumenti per la creazione di grafica 3D. Per questo non ho una visione chiara di cosa stesse accadendo nel settore all'epoca: non avevo esperienza nel mercato casalingo, non avevo una rete di conoscenze, lavoravo in Disney che faceva le cose per i fatti suoi: non si preoccupavano minimamente di cosa facesse il resto del settore. "Siamo Disney, facciamo le cose alla nostra maniera", che a conti fatti significava buttare milioni di dollari."

Inoltre, l'impatto con la struttura corporativa di queste aziende colossali fu particolarmente sconfortante: "A un certo punto, se volevamo comprare qualcosa, un programma o dell'hardware che ci servivano per lo sviluppo, avevamo bisogno di 23 firme. Dovevo convincere 23 persone che quell'acquisto era necessario. Con la ristrutturazione dell'azienda in corso, potevano volerci mesi. Poi la situazione migliorò: ce ne volevano solo nove. Ma insomma... In carriera ho lavorato per grandi aziende e piccole aziende, ma preferisco sempre le seconde, perché c'è meno burocrazia. Le cose si fanno perché ha senso fare ciò che è intelligente ed efficiente, non perché si sono sempre fatte in un certo modo. Non dico che tutte le aziende piccole funzionino così, ma diciamo che quelle che durano lo fanno perché agiscono in questa maniera."

Ma l'esperienza forse peggiore nell'abito delle grosse produzioni, per Warren Davis, fu lo sviluppo di Spyro: Enter the Dragonfly, primo gioco della serie non curato direttamente da Insomniac Games. "In quel caso l'azienda era piccola, ma veniva controllata da un'azienda più grande. Ci furono un sacco di problemi... NBC Universal aveva acquisito i diritti e aveva ingaggiato questo studio, Check Six, che aveva un engine con cui avevano messo assieme una demo. Ma diciamo che il motore non era esattamente pronto ad essere usato. Bisognava finire di sviluppare il motore, e siccome Check Six era uno studio di programmatori, si misero a collaborare con uno studio di grafici... Ma erano due aziende diverse, con dirigenze separate. Fu un delirio." Versò metà sviluppo del gioco, venne completamente cestinato il design, cosa che spinse il designer a dare le dimissioni, facendo finire il suo ruolo nelle mani di un impiegato di NBC Universal non particolarmente benvoluto. E il progetto andò fuori controllo, con difficoltà di comunicazione e un continuo aggiungere feature che rese il tutto decisamente troppo ambizioso. Addirittura, a un certo punto, i dirigenti dei due studi ruppero i loro rapporti, smisero di comunicare e si arrivò a un passo dalla cancellazione. "Riuscii a fare da mediatore e non mi arresi finché non si accordarono per continuare a collaborare fino al completamento dello sviluppo. Quindi diciamo che è colpa mia se quel gioco è uscito. Ma d'altro canto è un miracolo che sia uscito. Non penso fosse nemmeno così terribile, ma certamente non era il gioco che sarebbe potuto essere. A volte penso che avrei dovuto lasciar perdere, ma non potevo proprio."

L'amore per il cinema portò Davis anche a un lavoro da sogno per la Industrial Light & Magic, una fra le principali aziende di effetti speciali al mondo, che ha sede a San Francisco. Davis ebbe anche un po' un colpo di fortuna, perché in ILM volevano una persona a Los Angeles che facesse loro da tramite per comunicare con gli studi di effetti speciali locali. Purtroppo la cosa non durò a lungo, perché dopo un cambio di dirigenza si decise di chiudere i rapporti con i fornitori esterni e Davis non venne invitato a trasferirsi nella sede di San Francisco, continuando invece a lavorare per qualche tempo dalla distanza. "Ma in un certo senso è andata meglio così, perché un paio di anni dopo Disney comprò la Industrial Light & Magic e smantellò il dipartimento ricerca e sviluppo con cui lavoravo. Io, invece, colsi l'occasione per rilanciarmi come consulente software, che è ancora il mio lavoro e mi ha garantito molta libertà e tante opportunità interessanti."

Giunti verso il termine della nostra lunga chiacchierata, parliamo a Davis di come spesso, i grandi creativi del videogioco degli anni Ottanta tendano ad essere ricordati solo per il loro titolo più famoso. Warren Davis ha fatto anche altro di importante, ma sarà sempre "quello di Q*bert". Pensiamo anche a Mark Cerny, che ha avuto una carriera straordinaria ma molta gente pensa a lui come al tizio di Marble Madness. Ed è una cosa con lati positivi e negativi. Ci viene però in mente una dichiarazione di Daniel Radcliffe, l'attore di Harry Potter, che ha detto che interpretare quel ruolo all'inizio della sua carriera è stato liberatorio: non potrà mai fare di più e va bene così, perché non si sente più in dovere di mirare altissimo e può fare quello che vuole, progetti anche bizzarri. Lo sguardo di Warren Davis si illumina: "Assolutamente. Assolutamente. Ha detto esattamente quello che penso. Dopo Q*bert, non dovevo più dimostrare niente a nessuno. E mi venne spesso data la libertà di fare quello che volevo. Poi, certo, ci sono state occasioni in cui ho dovuto dimostrare il mio valore come programmatore, per esempio quando ho lavorato in ILM, ma la penso assolutamente alla stessa maniera. Non sono alla ricerca di nulla, al di là del mio piacere personale. Certo, va anche detto che nel caso di Daniel Radcliffe, quel primo successo gli ha probabilmente garantito un livello di tranquillità economica che io non ho ottenuto da Q*bert. Non ne possiedo i diritti e non sono andato al di là di un piccolo bonus ricevuto da Gottlieb... diciamo che non mi ha fruttato una pensione anticipata. Però non mi lamento, ho fatto una bella vita, ho sempre avuto buoni stipendi... e poi sono nato e cresciuto in una famiglia della classe media, mi va benissimo essere un lavoratore come tanti che fa il suo dovere. Non c'è nulla di male."

E in questi anni di sviluppo indipendente, gli è mai venuta voglia di tornare a cimentarsi su un gioco piccolo, contenuto, come quelli di quarant'anni fa? "No. È capitato che me lo proponessero ma ho sempre resistito all'idea. Non posso dire con certezza assoluta che non lo farò mai, ma in linea di massima non sento quella voglia. L'ho già fatto, è il passato. È stato un periodo bellissimo della mia vita ma non sento il bisogno di ricrearlo. Certo, potrebbe capitare il progetto giusto, ma allo stesso tempo, in questo momento penso ad andarmene in pensione e rilassarmi... che poi significa occuparmi di progetti a cui tengo. Quindi, insomma, chissà... Però no, non ho il desiderio incontenibile di tornare a sviluppare un videogioco. Detto questo, c'era un gioco su cui stavo lavorando, quando venni contattato da Dennis Nordman, che secondo me non era niente male, aveva un bel potenziale, e si basava su una meccanica che non ho mai visto. Magari potrei recuperarlo.

Chissà."