Esiste una linea sottilissima tra la sensazione di angoscia provocata in un essere umano quando è sottoposto alla visione di un film horror classico, contrapposta a quella sensazione di malsano godimento nella visione di un cosiddetto found footage. Sembra quasi un paradosso, possibile che si possa essere più angosciati da una narrazione standard che dalla ricerca della riproduzione della realtà? Probabilmente il tutto è dovuto alla semplice necessità dell'essere umano di esorcizzare le proprie paure e anche ad un pizzico di sadismo, che non guasta mai.

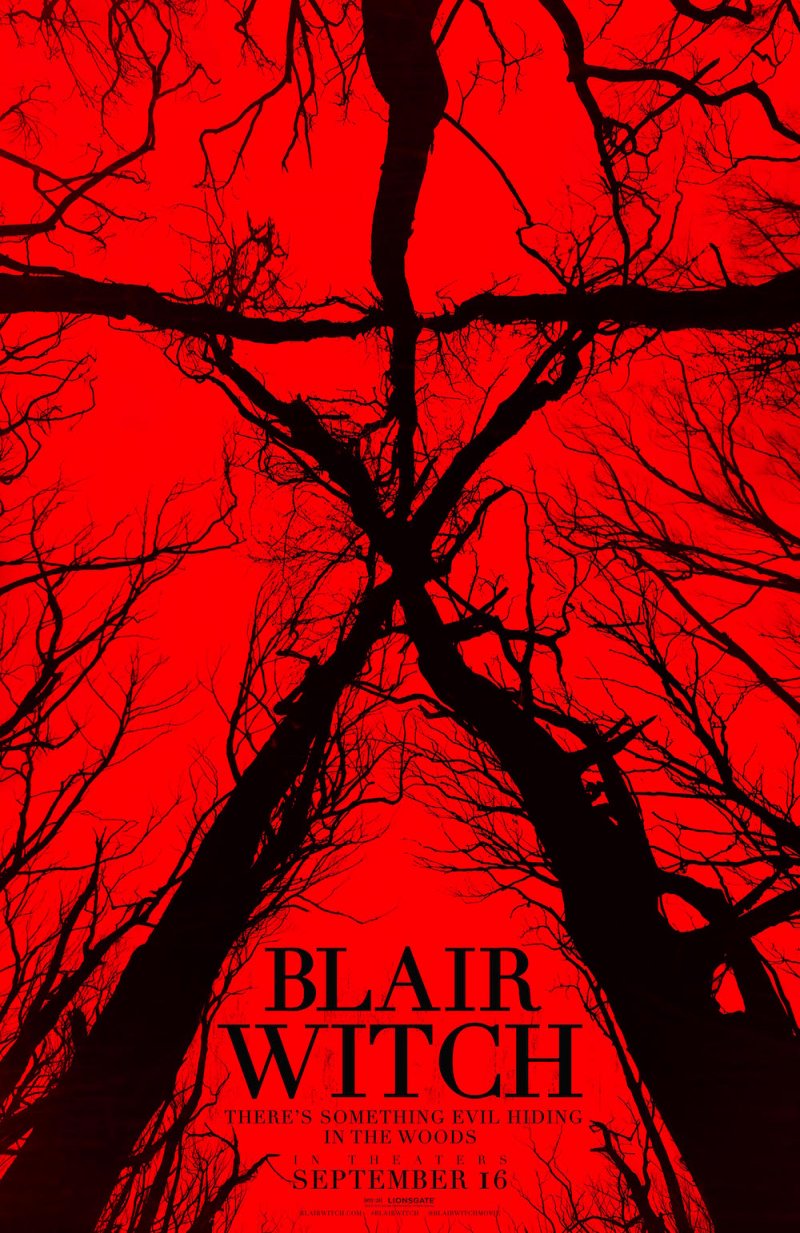

L'unica certezza è che: se è vero che non andremmo mai a guardare nel buio di una mansarda dopo aver sentito dei rumori ripensando alle migliaia di ore di horror consumati, nessuno ci fermerebbe dal provare a mettere una telecamera perennemente accesa in camera, o a perlustrare un bosco di notte con gli amici, perché la mente umana è strana e particolare. Su questi concetti si basano i cosiddetti mockumentary, ovvero quelle pellicole che vogliono sembrare vere ma che risultano chiaramente delle riproduzioni più o meno simili della realtà. Progetti prodotti con due soldi e, almeno apparentemente, realizzabili da chiunque. Almeno finché non ci si trova di fronte alla realtà del fatto che, provare a ricreare il vero, è decisamente più difficile che narrare tramite le regole classiche della messa in scena. Non c'è sospensione, non c'è ricerca di inquadratura o lavoro fotografico particolare. La realtà la si conosce; se la si maschera si cade nel verosimile, se la si calca troppo si rischia di non creare suspence. Nell'ambito cinematografico esistono una quantità esagerata di esempi di questo particolare genere. A partire dal famoso Cannibal Holocaust, talmente violento e tecnicamente brutto da essere stato considerato per lungo tempo un vero e proprio snuff movie - termine con il quale si categorizzano quelle pellicole che ritraggono realmente momenti come torture o omicidi - fino ai più recenti Cloverfield e REC: veri e propri capolavori di marketing. Soprattutto il primo, forte anche di una produzione di altissimo livello, è stato accompagnato da una campagna virale in grado di instillare nella mente di tutti la possibilità che ci fosse un briciolo di realtà nelle immagini riportate. Almeno fino a quando il film non è arrivato nelle sale e l'entusiasmo iniziale si è tramutato nella solita roba colma di alieni e creature alte come un grattacielo di New York. A fianco di tutti questi, il vero vincitore della categoria, quel film che ha dato lustro al genere, è certamente stato The Blair Witch Project. La pellicola del 1999 è stata in grado di avere ripercussioni su tutta l'industria cinematografica, fino a diventare il maggior incasso della storia in relazione al budget speso per la realizzazione. La storia dei tre ragazzini che si addentrano nel vecchio villaggio di Blair per rispondere alle domande su di un'antica leggenda riguardante una strega, ha segnato per sempre il genere di appartenenza. Proprio in questi giorni arriva nelle sale il sequel di quel film del 1999, e per questo ci siamo chiesti in che modo il genere ha influenzato anche i videogiochi. Sono parecchi i titoli che hanno ripreso l'idea dell'utilizzo di fotocamere e telecamere varie all'interno della narrazione e del gameplay. Per questo ne abbiamo scelti tre che a modo loro, nel bene e nel male, hanno lasciato il segno.

Da Blair Witch Project a Outlast, ecco come il found footage ha influenzato i videogiochi

Project Zero

Quello che con il titolo originale è conosciuto come Fatal Frame (diventato Project Zero in Occidente) potremmo tranquillamente considerarlo il capostipite dei survival horror basati sull'utilizzo di mezzi fotografici o di ripresa. È chiaro che il videogioco stesso, essendo un medium interattivo, fatica a rispondere agli stilemi del found footage. Tanto è vero che il termine non si applica ai videogame, ma si può certamente affermare che alcune influenze esistono e si delineano proprio in questi elementi. Quando all'inizio degli anni 2000 Tecmo lanciò Project Zero, il panorama dei survival era diviso tra il successo incredibile della serie Resident Evil e le atmosfere insuperabili di Silent Hill. Quel periodo di pazzesco e inarrivabile splendore trovò in Project Zero un'alternativa molto particolare. Tutta l'esperienza era basata sulla necessità, da parte della protagonista, di utilizzare una macchina fotografica e il suo flash come unica arma in grado di salvarla dalle presenze che la tormentavano. Ecco quindi che l'utilizzo di un mezzo di ripresa entra prepotentemente nel mondo videoludico, andando ad inserire un elemento classico del found footage come cardine stesso del gameplay. La necessità di fotografare portava anche alla risoluzione di enigmi e più le foto risultavano accurate e ben realizzate, maggiore era il numero di punti esperienza guadagnati, utili a migliorare non le statistiche dell'alter ego stesso (come ormai siamo abituati quotidianamente) ma la macchina fotografica. Aumentare la portata del flash, la durata, il numero di foto era necessario per affrontare gli orrori sempre crescenti che ci venivano posti dinnanzi. Per quanto la serie sia invecchiata non certo nel modo migliore, con una serie di capitoli di dubbio valore e ormai relegati esclusivamente alle console Nintendo, non si può negare la sua importanza e l'eredità lasciata a milioni di persone che l'hanno vissuta e apprezzata. Il titolo era chiaramente meno accessibile dei sopracitati titoli di Capcom e Konami, ma possiamo considerarlo il primo ad aver unito le meccaniche del survival horror agli apparecchi classici dei found footage.

Outlast

Il gioco più famoso degli ultimi anni su YouTube: basterebbe questo per renderlo adatto ad avvicinarsi proprio al concetto "viral" dei found footage. La realtà dei fatti è un po' diversa. Questo successo è dovuto principalmente alla miriade di video, realizzati da personaggi famosissimi del web, nei quali - in modo tutt'altro che genuino - urlano e si strappano capelli ad ogni scarafaggio che cammina per i pavimenti del manicomio nel quale è ambientato. Outlast, titolo del 2013 di buonissima fattura, nonostante sia basato quasi totalmente su spaventi piazzati a regola d'arte e mai su una vera e propria angoscia costante, ha certamente dato un'ulteriore spinta all'idea dell'utilizzo di sistemi di ripresa nei videogiochi. Il protagonista, minuto di telecamera, è chiamato a gestire le batterie e ad utilizzare il proprio mezzo di comunicazione per farsi luce lì dove l'ambiente è troppo buio per essere affrontato senza. Questo tramite una visione notturna che lo avvicina incredibilmente sia al sopracitato The Blair Witch Project che ai più recenti Paranormal Activity. A spingere ancora di più sull'acceleratore e sugli accostamenti, vi è una perenne sensazione che quello che stiamo vivendo sia già stato scritto, preparato o, perché no, registrato su nastro, tanto per far gioco alla nostra dissertazione. Non vi è certo l'intenzione di svelarvi i retroscena dell'arco narrativo di Outlast, ma è giusto affermare che, al netto di differenze sostanziali e di quell'interattività nei videogiochi che spezza la sospensione di incredulità, Outlast può forse considerarsi uno dei pochissimi esempi di videogioco assimilabile al found footage. Con un seguito annunciato in pompa magna, fatto provare a quegli stessi youtuber che hanno reso famoso il primo e recentemente rimandato al 2017, Red Barrels ha in mano una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Il consiglio è di provarlo e goderlo a fondo per tutti gli amanti del genere, sia cinematografico che videoludico.

Daylight

È vero, siamo tutti consapevoli della mezza delusione che Daylight ci ha riservato dopo una presentazione ed una campagna di grande impatto. Il titolo di Zombie Studios uscito un paio di anni fa doveva essere un'esperienza in grado di lasciare il segno, nonché il primo titolo ad utilizzare il potentissimo Unreal Engine 4.

All'atto pratico si è rivelato un discreto generatore di salti sulla sedia, condito dall'ormai irrinunciabile proceduralità. Ogni partita diversa dall'altra, con le uniche costanti relegate agli oggetti chiave con i quali interagire. Ciò in cui però Daylight è riuscito è stata l'implementazione dell'ultimo dei mezzi di comunicazione che prendiamo in considerazione. Quello più vicino a noi, alla quotidianità, alla società che ci circonda: lo smartphone. È semplice quindi capire il percorso che ci ha portati a scegliere questi tre titoli, usciti guarda caso nello stesso ordine di approfondimento e che, nell'arco di 14 anni, hanno seguito il progresso stesso dei mezzi che si stanno trattando. Se nei primi anni duemila la fotocamera e la sua possibilità di immortale era sufficiente a creare quella tensione necessaria, con il tempo ci si è evoluti, perché riprendere è meglio che fotografare solamente. Rende tutto più vero, più sentito. Daylight fa di più, vi immerge di prepotenza in un ambiente nel quale l'unico reale amico è proprio quel cellulare che sempre meno utilizzate per il suo scopo primario: telefonare. È l'analisi del cambio dei tempi, della necessità di rinnovarsi e portare esperienze sempre nuove. Chiunque potrebbe ritrovarsi nella condizione di poter contare solo ed esclusivamente sul proprio telefono cellulare. È qui che si palesa quella sensazione di empatia che fa dell'horror il genere più prolifico ed inflazionato che esista, ma allo stesso tempo il più difficile da realizzare al meglio. Che si tratti di un film, di un videogioco o di un semplice diario spacciato per le memorie di qualche sopravvissuto ad un massacro, nulla eliminerà la curiosità insita nell'uomo di conoscere qualcosa di ignoto, perché la scoperta è il fulcro stesso del nostro percorso di vita.